2025年6月3日,河南大学陈珂、黄明举教授团队与中科院深圳先进技术研究院丁峰教授、中国人民大学刘灿教授合作在二维过渡金属碲化物的可控生长研究方面取得重要进展,研究成果以“Siliconizing-Driven Layer-by-Layer Growth of Two-Dimensional Tellurides with Controlled Crystallization”为题,在国际顶级期刊《先进材料》(Advanced Materials 2025, 37, 2501451)上在线发表(DOI: 10.1002/adma.202501451)。

1、背景介绍

二维过渡金属碲化物(TMTs)近年来因其独特的物理性质备受关注。它们展现出室温铁磁性、超导性、手性反常效应以及各向异性负磁阻等特性,在自旋电子学、拓扑量子器件和光电领域有着极具潜力的应用价值。然而,相较于已被合成的二维过渡金属硫化物和硒化物,碲化物存在碲(Te)与过渡金属间键能较低、高温下物相复杂且不易控制等问题,给高质量二维TMTs的规模化制备带来巨大挑战。此外,传统CVD方法中前驱体Te蒸气分压较高,是导致产物相复杂且不均匀,结晶度不高等重要因素,因此很难获得大尺寸、厚度均匀的薄膜。

2、成果简介

因此,本研究提出一种硅原子界面驱动的二维碲化锆逐层生长策略,实现了高结晶度、层数可控的二维ZrTe2和ZrTe3晶体的制备。通过向Zr金属薄膜引入气相Si-Te二聚体进行反应,一方面显著降低反应体系中Te蒸气分压;另一方面,通过Si原子向Zr原子层向下的均匀渗透能够实现上层Zr单原子层与Si原子终止的Zr基底相隔离,利用Si终止的Zr基底与最先形成的ZrTe2单层之间的范德华界面,进一步驱动下层Zr原子层的逐层碲化,最终实现二维碲化锆单晶的精准可控合成。所制备的二维ZrTe2晶体展现出II型Weyl半金属特性(负磁阻效应,2K和9 T条件下磁阻变化率达30%),二维ZrTe3晶体则呈现电荷密度波(~34 K)和本征超导(~3 K)等新奇特性。材料生长的理论模拟结果表明,硅原子向Zr原子层逐层渗透的方式,是驱动不同物相二维碲化锆晶体实现逐层生长的关键因素。进一步阐明了Si原子逐层渗透与隔离Zr原子层的动力学机理。

该工作提出的Si界面驱动二维碲化物逐层生长方法,为可控相结构的高质量二维过渡金属碲化物的大面积精准合成开辟了新路径,也为基于二维拓扑材料的自旋电子器件创新提供了材料基础。

3、图文导读

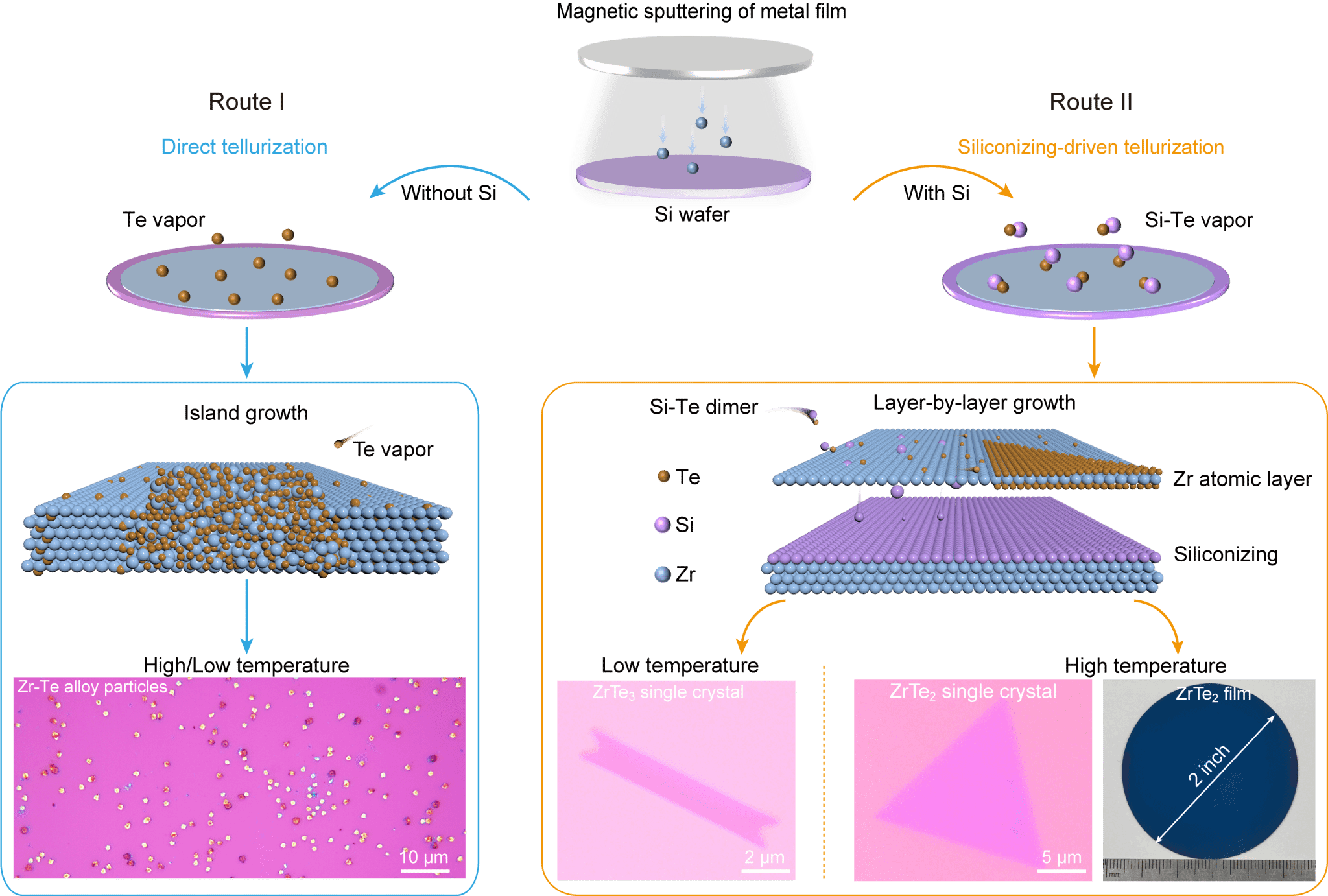

图1. Si原子界面驱动二维碲化锆晶体逐层生长的示意图。采用直接碲化Zr薄膜方式制备的产物呈现无序成核现象以及岛状生长的Zr-Te合金颗粒,相组成较为复杂(路径I)。在Si原子辅助的策略下,在高温和低温下分别获得均一的二维ZrTe2和ZrTe3晶体(路径II)。

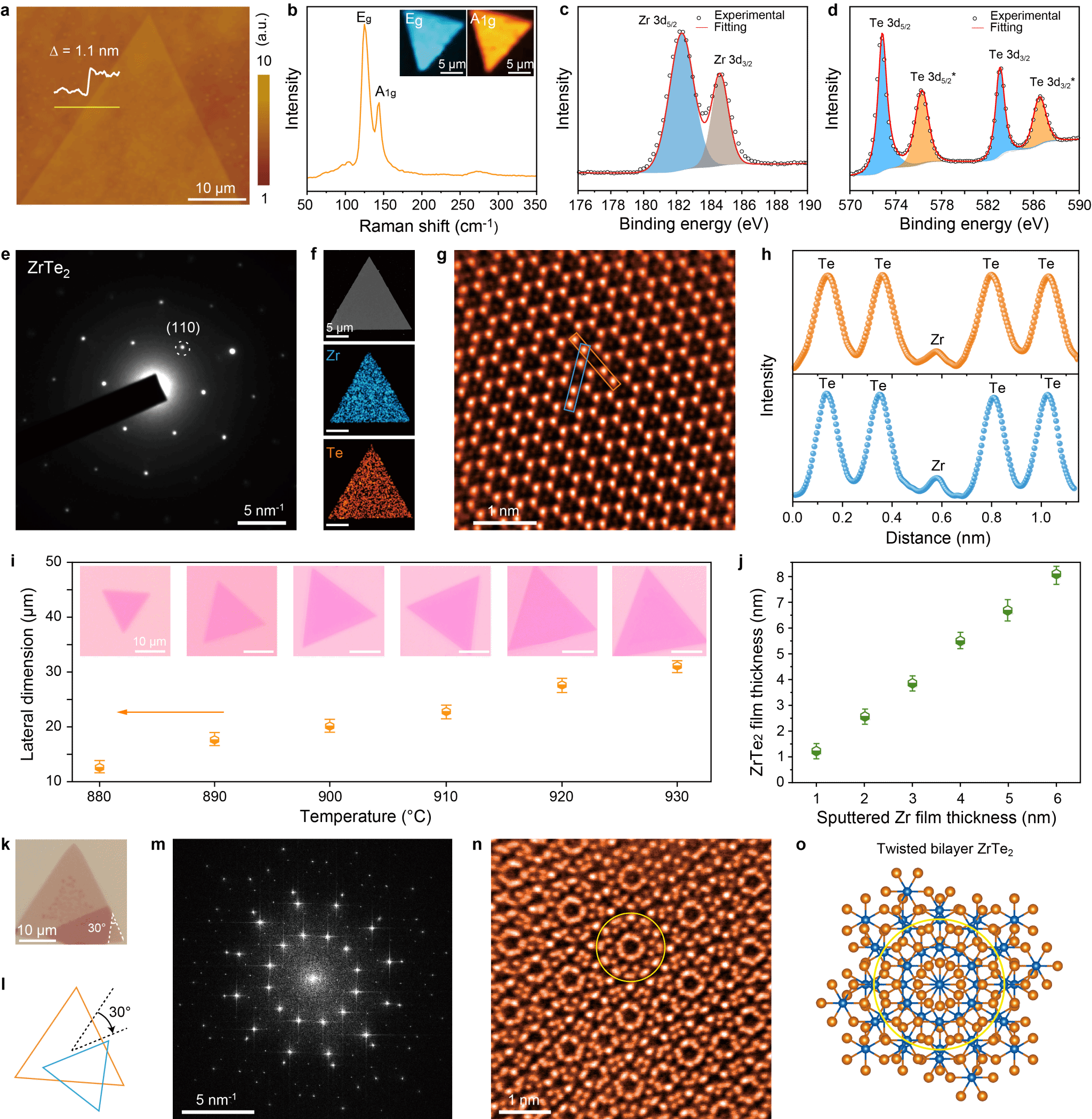

图2. 二维ZrTe2晶体的可控合成与表征。a) AFM图像。b) 拉曼光谱,插图为A1g和Eg模式的拉曼强度分布图。c, d) Zr3d和Te3dXPS谱。e) SAED图谱。f) EDS元素分布。g) HAADF-STEM图像。h) g图中红色和蓝色矩形标记区域的强度线扫描图。i)不同温度下合成的ZrTe2单晶横向尺寸统计,插图为相应的OM图像(比例尺均为10 μm)。j) 二维ZrTe2厚度随磁控溅射的Zr膜厚度的变化关系。k-o) 30°扭转双层ZrTe2的表征:(k) 光学图像;(l) 扭转角示意图;(m) SAED图谱;(n) 原子分辨HAADF-STEM图像;(o) 相应的莫尔条纹示意图。

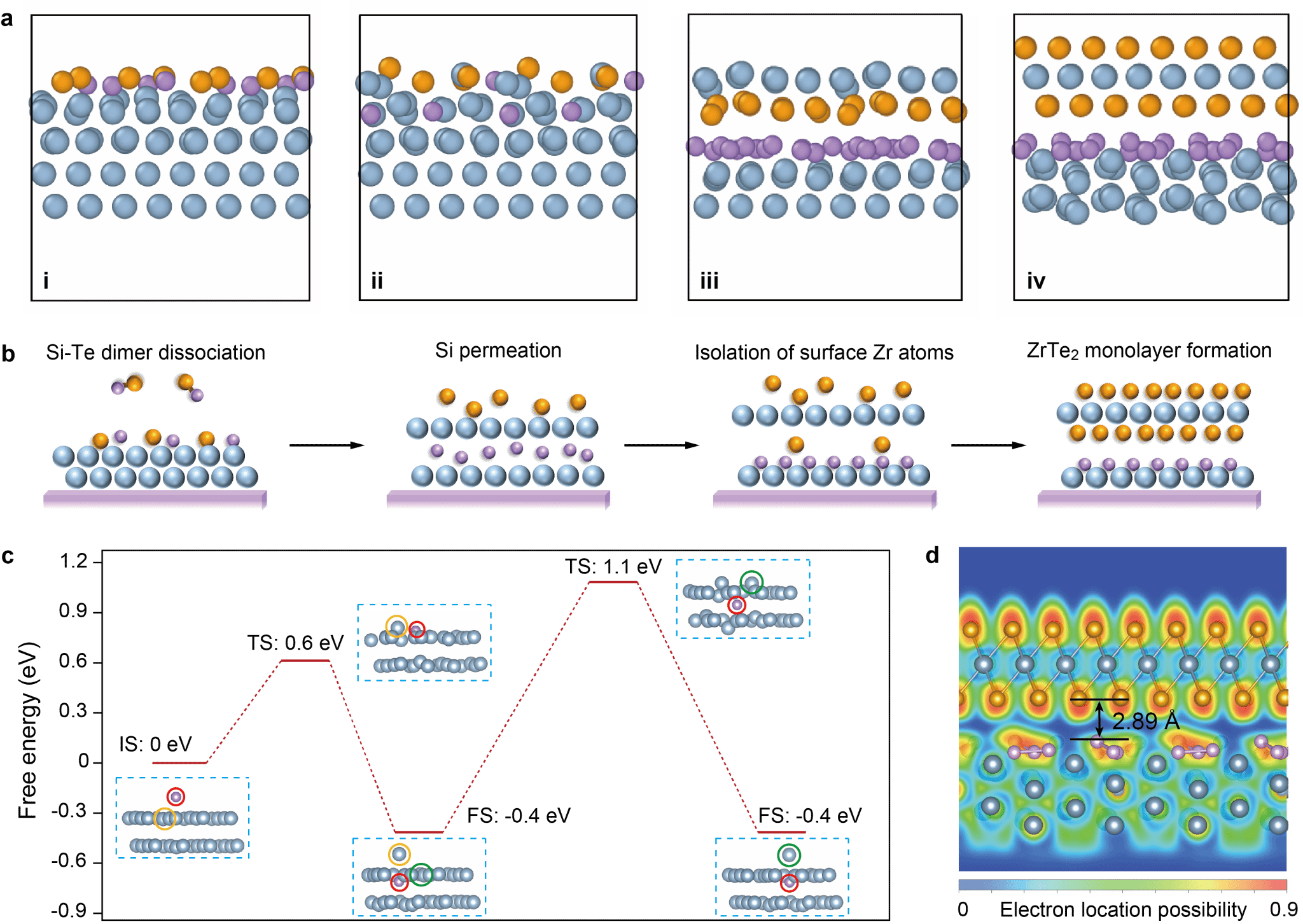

图3. 硅原子界面驱动二维ZrTe2逐层生长的机制。a) 二维ZrTe2生长过程的第一性原理和分子动力学模拟。b) 生长过程示意图。c) Si原子在Zr原子层表面迁移的初态(IS)、过渡态(TS)、终态(FS)的相对能量。d) 单层ZrTe2与Si终止衬底之间的电子定域函数图(蓝色、橙色、紫色球体分别代表Zr、Te、Si原子)。

河南大学刘卫涛、北京大学王卿赫、大连理工大学赵圆圆为论文共同第一作者,陈珂、黄明举、丁峰、刘灿为论文的共同通讯作者,北京大学刘开辉、高鹏、陈召龙,南方科技大学杨烽等参与了合作研究,河南大学为第一通讯单位。本研究得到了国家自然科学基金、国家万人计划和河南省中原英才计划等项目的支持。论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202501451