2025年3月5号,课题组陈珂教授、戴树玺教授、化五星教授在金属单原子-载体的协同作用共催化硫还原研究中取得重要进展,相关文章“Insights into Co-Catalytic Single-Atom-Support Interactions for Boosting Sulfur Reduction Electrocatalysis”发表在Angewandte Chemie International Edition(2025,64, e202425144 )。

1. 背景介绍

锂硫(Li-S)电池具有理论能量密度高(2600 Wh kg-1)、硫活性材料价格低廉等优势,然而其实际化应用仍然面临诸多挑战,尤其多硫化锂(LiPSs)在正负极间的穿梭,加剧了活性硫的流失和循环寿命的衰减。因此,探索高活性催化剂,加速LiPSs向充放电产物转化、抑制穿梭效应是提升Li-S电池性能的关键。单原子催化剂(SACs)在优化硫的氧化还原反应动力学、抑制穿梭效应方面展现出优异的催化活性。然而,在Li-S电池体系中,单原子催化剂的研究主要集中于活性金属,较少关注金属原子与载体之间的协同催化作用。实际上,金属-载体相互作用在催化硫氧化还原过程中起着关键作用。

2、成果简介

本工作揭示了钴单原子(Co-SACs)与石墨相氮化碳(GCN)载体协同相互作用,能够显著提升硫还原电催化性能。通过理论计算发现Co-SACs与具有本征催化活性的GCN之间存在较强的相互作用力,能够确保催化剂的几何构型和电子结构在催化反应过程中保持相对稳定。构建的Co-GCN共催化剂通过与LiPSs形成Co-S键和Li-N键,提高催化活性,降低SRR的活化能,提高Li-S电池的电化学性能。得益于这种独特的共催化作用,基于Co-GCN的Li-S电池在5 C下获得了高达718.9 mAh g-1可逆容量,在高硫负载(8.7 mg cm-2)和贫电解液(5 μL mg-1)条件下,获得了高达13.8 mAh cm-2的面容量。这项研究为探索金属-载体共催化作用提升Li-S电池性能提供了新思路。

3、图文导读

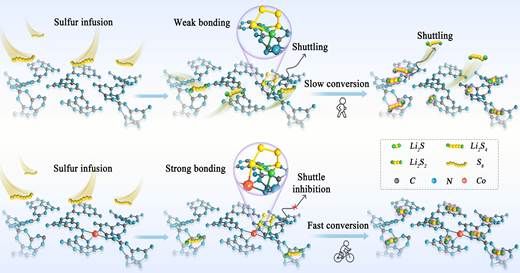

示意图1:GCN和Co-GCN上硫还原过程示意图

GCN通过与LiPSs形成Li-N键,促进SRR反应,表现出其本征催化活性,然而这种弱的相互作用不足以促进界面电荷转移,无法有效加速LiPSs的转化。将Co单原子负载到GCN上,GCN固有的高电荷极性以及N-Co框架能够为LiPSs提供更多结合位点,通过形成Li-N和Co-S键共同催化SRR过程,抑制穿梭效应。

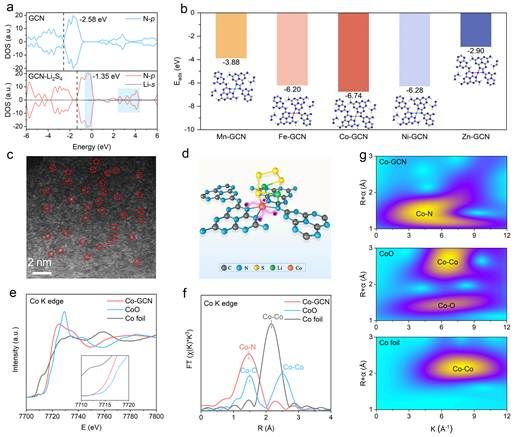

图1.Co-GCN的理论筛选,形貌及结构表征

当Li2S4吸附到GCN上时,N原子的p带中心向费米能级显著移动,表明N原子与Li2S4之间的电子相互作用增强。此外,N的p轨道与Li的s轨道在费米能级上的耦合进一步证实了GCN在促进Li2S4的吸附和转化方面的本征催化活性。金属原子和载体之间的结合能是决定SACs催化活性的关键因素,比较不同过渡金属原子和GCN载体的结合能,表明Co-GCN呈现最稳定的结构。HAADF-STEM证明了Co原子的分散状态, XANES光谱表明Co-GCN中的Co原子表现出较高的氧化态,EXAFS光谱中位于1.4 Å的特征峰对应于Co-N在第一配位壳层的散射路径,且Co原子的配位数为4。小波变换分析与上述结果一致,表明Co-GCN中的Co-N4构型是孤立的,没有金属-金属键,这些结果表明在GCN载体上成功合成了Co-SACs。

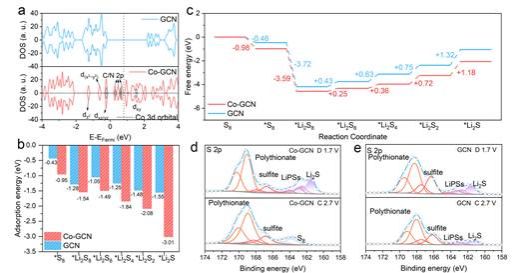

图2.Co-GCN促进LiPSs转化的DFT研究和XPS分析

Co-GCN的DOS证明Co在费米能级附近表现出显著的贡献,增强了Co-N4位点的电子接受/给予能力,这有助于更快地将电子转移到LiPSs,从而促进SRR过程。Co-GCN对S8和Li2Sx(x = 8、6、4、2、1)均具有较大的结合能,表明其可以有效抑制LiPSs的穿梭效应,此外吉布斯自由能中Co-GCN较小的Δ G值表明其SRR的热力学稳定性更高,Co-GCN对LiPSs的这种增强的还原能力归因于Co和S原子之间的强d-p轨道耦合,导致LiPSs转化能垒显著降低。XPS分析表明,在充电过程中,Co-GCN的共催化作用促进了Li2S的分解,有效避免催化剂表面形成“死硫”,导致催化剂失活。

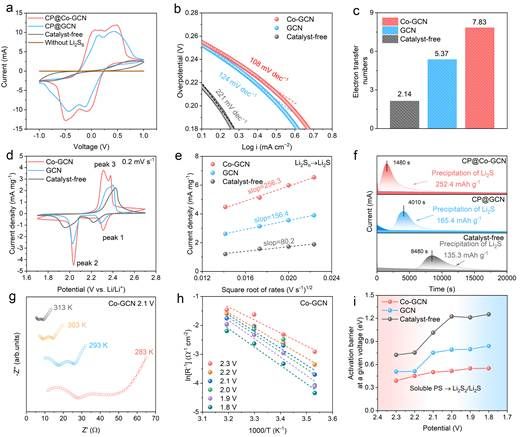

图3.Co-GCN对LiPSs的催化反应动力学研究

通过电化学实验证明,GCN在Li2S6对称电池中表现出明显的氧化还原峰,并可以提高SRR过程中硫的转移电子数,进一步证明了其本征催化硫转化的活性。将Co单原子负载到GCN上,LSV拟合的塔菲尔斜率、硫转移的电子数、循环伏安(CV)曲线的极化电势差和峰值电流、锂离子扩散系数、Li2S的沉积量以及SRR反应决速步的活化能都得到优化,证明Co-GCN的催化活性得到显著提升。

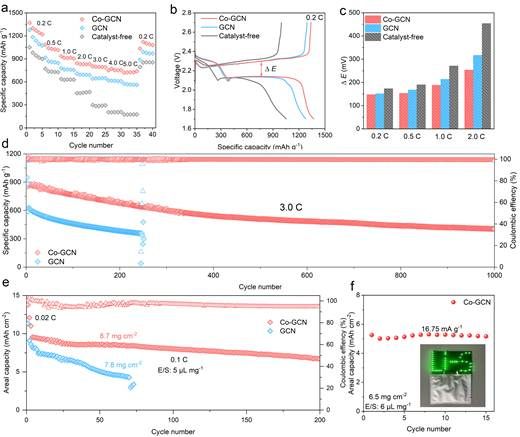

图4.Co-GCN的电化学性能

在Co-GCN的共催化作用下,Li-S电池表现出优异的倍率性能(718.9 mAh g-1,5 C),并在不同的倍率下均具有较小的极化电势差。此外在3 C的高倍率下稳定循环1000 次,平均每次的容量衰减率只有0.05%。在高硫负载(8.7 mg cm-2)和贫电解液(5 μL mg-1)条件下,实现了13.8 mAh cm-2(1584.3 mAh g-1)的高面容量,在0.1 C循环200次后仍具有70.5%的容量保持率。值得注意的是,使用Co-GCN作为改性隔膜的软包电池在0.01 C循环15次后仍具有98.3%的容量保持率,展示出Co-GCN在实际化应用中的潜力。

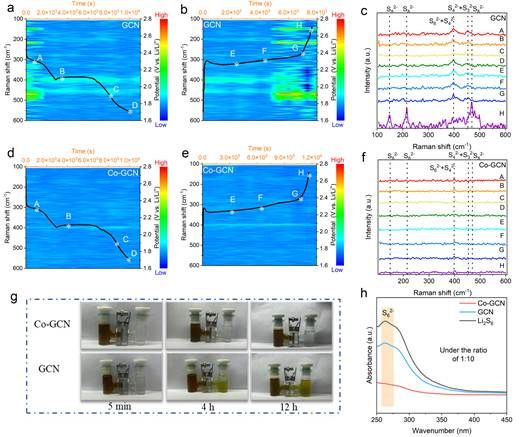

图5.穿梭效应的原位检测

为了证明Co-GCN在抑制LiPSs穿梭效应和增强电化学反应可逆性方面的优势,作者进行了原位拉曼测试。通过监测不同充放电状态下的拉曼光谱,发现Co-GCN共催化剂的引入显著减少了LiPSs在电池中的穿梭并提高了硫的利用率。构建H型电解池进一步研究了Co-GCN修饰的隔膜对LiPSs穿梭的抑制作用,当使用GCN隔膜时,右侧电解液在4小时候由无色变为黄色,相比之下,使用Co-GCN隔膜的电解液接近无色,表明Co-GCN可以有效抑制LiPSs的穿梭。

最后,作者进行了总结与展望。本研究发展了一种在具有本征催化活性的GCN上负载单原子催化剂策略,探讨了单原子-载体相互作用共催化硫转化机制,证明共催化作用可以改善SRR过程,有效抑制多硫化物在电极间穿梭。其中,Co-SACs和GCN载体的相互作用有利于形成Li-N键和Co-S键增强与LiPSs的结合能,降低SRR的转化能垒,减少LiPSs在电解液中的累积并提高硫的利用率,从而提高锂硫电池的倍率性能和循环性能,这项研究为探索金属-载体共催化、提升Li-S电池性能提供了新思路。